こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。

「相続対策は元気でしっかりしているうちに!」

とよく私は言っています。なぜかというと認知症の発症等により判断能力が低下してしまうと、事前に出来る対策が少なくなってしまうためです。そのため、元気なうちに遺言書を作成したりすることになるのですが、財産を受け取る側である相続人の中に認知症の方がいらっしゃった場合はどうなるでしょうか?

そこで今回は『相続人の中に認知症の方がいたら』と題し、スムーズに手続きを進めるためにはどのような対応が必要か? また、事前にできる対策や、成年後見制度の活用についても解説します。

認知症は誰しもリスクを抱えているものですので、ぜひ最後までお付き合いください。

相続人の中に認知症の方がいた場合の対応

年を重ねて亡くなった場合。その方のパートナーも同じように高齢であるケースがほとんどと言えます。

政府広報オンラインによると、65歳以上の高齢者を対象にした令和4年度(2022年度)の調査の推計では、認知症の人の割合は約12%、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害(MCI)の人の割合は約16%とされ、両方を合わせると、3人に1人が認知機能にかかわる症状があることになるそうです。

3人に一人が認知機能に関わる症状があるということは、相続人の中にも存在する可能性は極めて高いと言えますし、無視できない問題となります。

相続が発生した際に遺言書があれば、執行人によって遺産分割が行われますが、遺言書の無い場合は遺産分割協議をしなければなりません。しかし、相続人の中に認知症の方がいらっしゃれば分割協議に参加することは出来ません。 その場合は後見に頼ることになるのですが、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。成年後見人は、認知症の方の代わりに遺産分割協議に参加し、本人の利益を考えて判断を行います。

成年後見制度の手続き

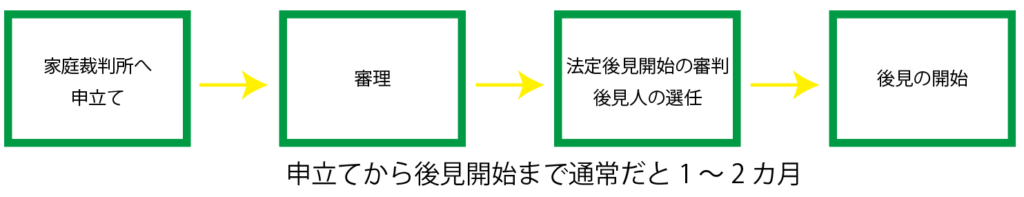

認知症の方が相続人となった場合、成年後見制度を利用するには上図通り手続きが必要です。

まずは家庭裁判所に成年後見の申し立てを行います。申し立てができるのは、本人の配偶者や子供、兄弟姉妹などの親族です。

申立て後は裁判所が適任者を成年後見人として選任します。家族が後見人になることもできますが、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

後見人が決定すると、遺産分割の手続きも進みます。ただし、後見人は本人にとって不利益となる遺産分割は認めません。必ず本人が受け継ぐ遺産について法定相続分を確保する必要があるため、誰かに遺産を集中させるといったことは出来なくなってしまいます。 また、後見人は本人が生存している限り続いていく制度ですので、専門家が選任された場合は費用の発生も注意したいところです。仮に家族が後見人となった場合でも費用こそ発生しませんが、労力は掛かってしまいますので家族間での事前の話し合いが重要と言えるでしょう。

事前にできる対策は?

事前対策として考えられるベストな方法は写真にもある通り遺言書の作成です。出来れば夫婦のどちらが先に亡くなっても対処できるように2人とも遺言書を遺すと良いかもしれません。

認知症の方が遺言書によって手に入った財産の管理については、後見制度の利用も可能ですし家族が管理しても良いでしょう。

今回のまとめ

相続人の中に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。しかし、手続きには時間がかかるため、事前に遺言書の対策を取ることが重要です。

認知症による相続トラブルを防ぐためにも、早めに家族で話し合い、準備を進めておくことをおすすめします。

遺言書の作成を含む相続対策でお困りの際はぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。